2011年5月:瀋陽 II

2011年5月:瀋陽 II

5月6日┃5月7日┃地図

北稜公園│清昭稜│方城│骨董市│●清昭稜全景

【5月7日(土)】方城

●清昭稜全体の配置は「清昭稜全景」を参考にしてください。

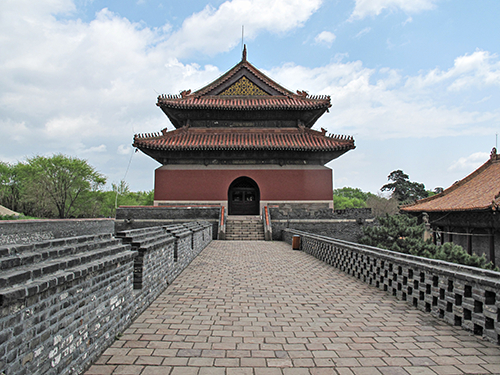

城墻内を方城と言いその正門がこの「隆恩門」。

方台式煉瓦構造でアーチ型の出入り口が一つ開いている。出入り口正面上に満、漢、蒙それぞれの言葉で「隆恩門」と彫った石が嵌め込まれているが、漢字とモンゴル文字は剥がれ落ちている。

隆恩門の上には「五鳳楼」と呼ばれる三滴水歇山式の三層の楼閣が載っている。

|

| 隆恩門と五鳳楼。 |

|

| 隆恩門の文字。左から漢字、満州文字、蒙古文字。 |

|

| 隆恩門を入る。 |

隆恩門抜けて方城に入る。

門を抜けると左右にそれぞれ東配楼、西配楼がある。これら二つの建物は明時代および清時代の陵墓建築群の中でも独特な様式を持った建物である。

|

| 東配楼。 |

|

| 西配楼。 |

方城正面「隆恩殿」の左手前に白色大理石でできた「焚帛亭」が建っている。この中には丸い火壺がある。大祭の時にここで祝板、絹布、彩色された紙、金箔、銀箔などを燃した。

|

| 燎炉とも呼ばれる焚帛亭。 |

方城正面の「隆恩殿」は「亨殿」とも呼ばれ崇徳8(1643)年9月に創建され、順治7(1650)年11月に「隆恩殿」と名付けられた。康煕30(1691)年に改築されている。隆恩殿はここに葬られている太宗・皇太極と孝端文皇后を祀っており、祭祀を執り行う際の主要な建物である。

|

| 隆恩殿とその背後の大明楼の屋根。 |

隆恩殿回廊に上がり中を覗くとテーブルを覆う絹布の黄金色と燭台・花卉のトルコ石のブルーが色鮮やか。ここに祀られている太宗・皇太極と孝端文皇后の玉座だ。

|

| 隆恩殿の内部。 |

|

| 隆恩殿回廊からの東配殿(左)と東配楼。奥は角楼。 |

隆恩殿の背後には「二柱門」と「石祭台」がある。

「二柱門」はまたの名を「欞星門(リョウセイモン)」といい、門の前には白大理石製の須彌壇に似せた「石祭台」が置かれている。

|

| 二柱門と石歳台。 |

石祭台の中央には香炉、その左右に香瓶と燭台が一対ずつ置かれている。祭台は祭祀の祭に「挙哀(大きな鳴き声で悲しみを表す)」と酒を捧げた場所でもある。

|

| 「石祭台」の香炉とその左右の香瓶と燭台。 |

石祭台の前には門があり、大明楼の下を通って「月牙城」に出ることができる。

|

| 月牙城に抜ける通路。 |

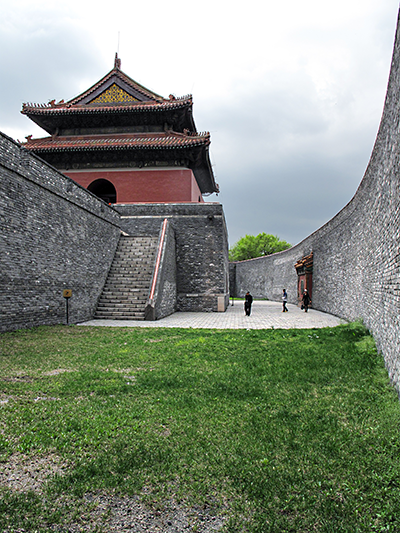

大明楼下の通路を抜けると周囲を城墻で囲まれた何も無い場所に出る。「月牙城」だ。その形状が三日月に似ている所からつけられた名前だが「啞巴院」と呼ばれることもある。月牙城から北を方城に対して円城と呼ぶこともある。

緩く弧を描いている北側の城墻の高さは6m、長さは約96mある。この石垣の右側が皇太極と孝端文皇后が埋葬されている「宝城」になる。その中央には彩色されたタイルを嵌め込んで作られた壁が設けられている。

「月牙城」は陵墓を構成している建造物の中で、「方城」と「宝城」の間にある極めて特殊な空間になっている。

|

| 不思議な空間「月牙城」と「大明楼」。 |

「石祭台」前から「大明楼」下の門を通るときに正面に見えるタイルの壁、その奥が皇太極と孝端文皇后が眠っている「宝城」の地下に位置する「地宮」だ。このタイルの壁、一見すると「地宮」への入り口のように見えるのだが、どこにも開口部が無い。この屋根をつけた不思議な壁は瀋陽故宮の後園で見たものに似ている。

「月牙城」に設置してある説明板にもこの壁の役割については何の記述もないが、多分、タイル張りの内側は「地宮」への入り口になっているのだろう。

|

|

役割不明のタイルの壁。 |

タイルの壁には龍ではなく蔓花(薔薇?)が描かれている。何故、龍ではないのか知りたいものだ。

|

|

薔薇にも見えるタイルの花。 |

順治元(1644)年に創建された方城は盛京(現・瀋陽)に似せて作られいる。昭稜で行われる主な祭祀はここで行われる。周囲を囲む城墻の高さは6.15m、南北146m、東西120mで隆恩門裏には城墻に上る煉瓦製の階段がついている。

さっそく階段で城墻に上り、隆恩門から方城内を見下ろす。ヒッソリとした空気が漂っているようだ。

北陵公園入り口の説明板には、『稜は紅墻に囲まれた光り輝く金色のタイルで覆われていた』とあるから、方城内は金色のタイルで覆われていたのだろう。

|

| 隆恩殿(中央)、西配殿(左)、東配殿(右)。左右の奥は角楼。 |

城墻の上は回廊になっており方城の周囲を一回りすることができる。

|

| 隆恩門の上から見た大碑楼。左右に石望柱が見える。 |

城墻の上を隆恩門から西に回る。

|

| 手前から西配殿、隆恩殿、大明楼。右は角楼。 |

隆恩殿の背後に大明楼が建ち、更にその背後に見える土盛りが宝頂。

|

| 大明楼と宝頂。 |

|

| 大明楼。 |

大明楼の背後が昭稜の最奥部になり「円城」と呼ばれることもある。ここには「宝城」、「宝頂」、「地宮」がある。

「宝城」は墓地を囲む灰色煉瓦の壁で「羅圈墻」とも呼ばれている。「宝城」の中央にある土盛りが「宝頂」で「独龍阜」とも呼ばれている。周囲は110mで三合土(白灰、砂、黄土を混ぜた物)を突き固めてある。「宝頂」の中央には祖先の墓(永稜)に倣った楡の木が一本植えられている。

「宝頂」の下は太宗・皇太極と孝端文皇后(博爾濟吉徳/Bo'erjijite)が埋葬されている「地宮」になっている。

|

| 「宝城」と「宝頂」。右下に「地宮」の入り口のようなタイルの壁が見える。 |

ここまで昭稜を見学して来て、陵墓の一番奥にある太宗・皇太極と孝端文皇后が埋葬されている「宝頂」が土盛りだったのは衝撃だった。一番立派な建物であってもおかしくないのに見るからに質素。

「宝頂」を飾るのが楡の木が一本というのが印象的だ。