|

【5月7日(土)】北陵公園

9時にホテル前で流しのタクシーを捕まえメモ書きした「清昭陵」を見せると、タクシーの運転手は「北陵公園だね」と念を押してきた。25分ほどで着く。18元(約234円)。

|

| 北陵公園前の北陵大街。 |

北陵公園入口前の広場。右手の人が群がっている建物が切符売り場。

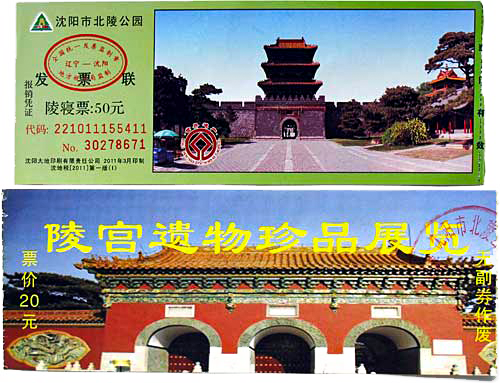

清昭陵への入場料を含む北陵公園入場券50元(約650円)、稜宮遺物珍品展覧券20元(約260円)をまとめて購入する。公園だけを利用する切符もあるようだ。

公園の入り口になっている正門の屋根から沖縄の古い建物を連想した。

|

| 沖縄を連想した正門。 |

正門の横に「世界文化遺産 清昭稜」の碑が建っている。

この碑には書かれていないが清昭稜は2004年7月に「明・清王朝の皇帝墓群」の一部として世界文化遺産に追加登録されている。

|

| 世界文化遺産を示す碑。 |

|

| 正門の両側にいる獅子はかなりの大きさだ。 |

正門の両側から延びている紅墻(紅塀)に嵌め込まれた龍の焼き物、表情に愛嬌がある。

|

| 紅墻の龍。 |

正門を入ってその広さに驚く。そりゃそうだろう、公園部分と陵墓部分を併せた広さが318万平方メートルもある。

数字で言われても見当がつかないが、甲子園球場が38,500平方メートルだから、大ざっぱにその83倍の広さがある。

|

| これが昭稜への参道だが先が見えない。 |

正門を入ると右手にこの公園の概要説明と案内図が建っている。案内図だけ取り出してみた。

|

| 北陵公園案内図。 |

以下は概要説明から。

|

北陵公園はその面積318万平方メートル、その名の通り瀋陽市の北に位置している。元々、皇帝の霊廟であり、1927年に公園として公開された。

公園内には世界的に有名な清昭稜があり、稜は紅墻に囲まれた光り輝く金色のタイルで覆われていた。

清昭稜には太宗・皇太極と孝端文皇后が埋葬されている。造営は崇徳8(1643)年に始まり順治8(1651)年までかかった。その後も康煕帝、乾隆帝および嘉慶帝の治世(1662年から1820年)に増築・補修工事が行われている。

その結果、陵墓は18万平方メートルにおよぶ規模となり、関外三陵*の中で最大の陵墓となった。

*

筆者註

関外三陵は次の三つの陵墓を言う。

永陵:努爾哈赤(ヌルハチ)の先祖4代の陵墓

東陵(福陵):太祖・努爾哈赤の陵墓

北陵(昭陵):太宗・皇太極の陵墓(今回の見学地)

|

参道の左右には林が広がる。時間があれば奥まで行って見たいのだが先を急ごう。

|

| ちょうどユキヤナギの時期。 |

|

| ユキヤナギ。 |

公園に池はつきもの、大小の池がたくさんあり市民の憩いの場になっている。

|

| 参道東側の小さめの池。 |

|

| こちらは東側奥の池。 |

|

| 水上に浮かぶ遊具。 |

参道の脇で音楽を楽しむ人やグループが多い。譜面立てを用意して楽器を磨いている人がいるので近づいて見るとソプラノサキソフォーンだ。声をかけるとマーチを演奏してくれた。残念だが知らない曲だった。

|

| ソプラノサックスでマーチを演奏してくれた。 |

参道の中間地点に皇太極(ホンタイジ)の銅像が建っている。一緒に記念写真を撮る見学者が引きも切らずで、銅像の周囲から人が少なくなるまで暫く様子見をしなければならなかった。

|

| 皇太極像。 |

|

| 皇太極像。 |

皇太極の銅像を後にして先に進むと左右に柵で囲われた下馬碑がある。右から満州語、モンゴル語、漢語で『役人等は此処で下馬』と彫られている。一番左の漢字『官員人等至此下馬』だけ読むことができた。

|

| 下馬碑。 |

下馬碑の次が円柱の周囲に龍が彫られている華表でこれも参道の左右に一対で建っている。以下は説明板から。

または萬雲柱、擎天柱などとも呼ばれる。華表は陵墓を豪華に飾るために建てられたもので、台座の上に柱体が立ち、雲板、天盤、頂獣からなっている。

華表の一番上にいる頂獣は中国北部に生息するという犬に似た伝説の動物で、天に向かって吼えている。この動物は「望天吼」と呼ばれている。 |

|

| 望天吼が吼える華表。 |

柵で保護された松がある。説明板には『古松 陵墓創建初期に移植され、以来370数年を経ている。』とある。中国ではこの大きさの松が珍しいのだろう。

|

| 370年経つという古松。 |

古松の先にこれも参道の左右に一対で狛犬ならぬ石の獅子「石獅」がある。正門前にある石獅とほぼ同じ形をしているがこちらの方が痛みが進んでいるようだ。

|

| 左右一対の石獅。 |

正門を入ってから1km以上歩いてたどり着いたのが公園部分の一番北になる「神橋」で池に掛かる橋だ。

|

| 神橋を渡る。 |

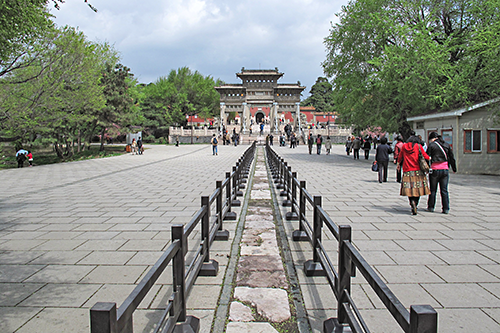

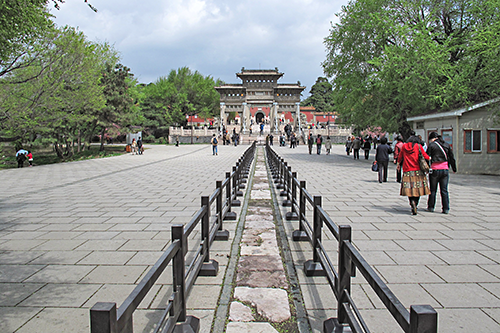

神橋を渡ると参道の中央が柵で保護されている。創建当時の参道の一部が保存されているのだ。何処から変わるのかは分からないがこれを参道と言わずに「神道」と呼んでいる。

|

|

中央柵で囲まれているのは当時の神道。

|

●清昭稜全体の配置は「清昭稜全景」を参考にしてください。

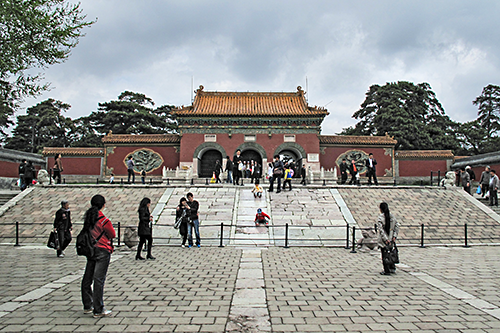

神道の奥の石段の上に「石碑坊」が突っ張り棒で支えられて建っている。正門を入ってからここまで1km余りある。

石碑坊横の説明にはこんなことが書いてあった。

順治帝あるいは康煕帝の時代に建てられた石碑坊は、4本柱、3間、3楼と歇山式の屋根が木製のように見せかけて作られている。

アーチ本体には様々な花のような形が生き生きと彫られている。陵墓内の一般的な建造物のように、それは主に死を記憶し、彼らの勝れた業績をたたえ、人々に陵墓祭祀への道を示している。 |

|

| 突っ張り棒で支えられた石碑坊。 |

石碑坊の奥に昭稜への門「正紅門」が見える。坊の両端にいるのは獅子と獏だろう。

|

| 獅子(左)と獏。 |

「石碑坊」の背後西側には「宰牲亭(省牲亭)」と「鐉造房」がある。「宰牲亭」は祭祀用の家畜や家禽を屠る所、「鐉造房」は祭祀用の供え物を整える場所だ。

東側には皇帝が祭祀を行うための服装に着替え休息するための「更衣亭」とトイレ「浄房(静房/昭稜御厠)」がある。

|

| 更衣亭の門。 |

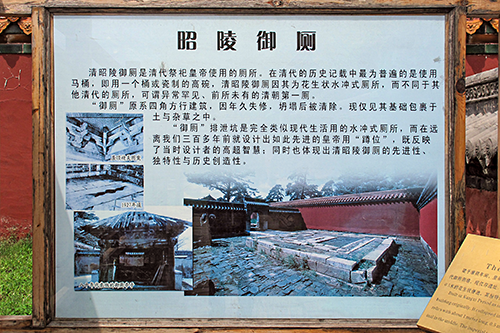

「更衣亭」の門を入ると「昭稜御厠」と書かれたパネルが掛けてあり、興味深いことが書いてあるので全文引用してみる。

|

昭稜御厠

清昭陵のトイレは清朝皇帝が祭祀を行う際に利用したものだ。清朝の歴史の中で最も一般的に使われた蓋付きの便器は、桶あるいは磁器製の高碗を使ったもので、清昭陵のトイレは落花生の形をした水洗式のため、

その他の清朝のトイレと異なって非常に珍しい清朝第一のトイレだった。

「御厠」は元の四角い形を留めているが、長年補修されてこなかったために 崩れ落ちて失われてしまった。今はその基礎の一部が土と雑草の中に残っている。

「御厠」の排泄抗は現代の水洗式トイレに酷似しており、今を遥かに遡る三百年以上も前こ、皇帝のために先進的なトイレを設計した当時の設計者の知恵が反映されている。同時に清昭陵の「御厠」が独特の先進性と創造性を現している。

|

パネル裏の通路には昭稜の古い写真や解説のパネルが展示してあり、見学者が熱心に目を通していた。

|

| 丹念にパネルを見る見学者。 |

「更衣亭」の名残を示すものは何も無いが、並んだパネルの一番奥に崩れかかった塀の一部が残されている。何の説明もないので、当時の物なのかどうかは不明。

|

| 崩れかかった古い塀の一部。 |

崩れかかった塀の前を左に入ると、古い塀と同じような黒ずんだ煉瓦で作られた小さな門がある。「浄房」の入り口だ。

|

| 「浄房(静房)」の入り口。 |

「浄房」入り口をくぐると先ほどの「昭稜御厠」の説明パネルにあった写真と同じ風景があった。中央の四角な部分を覆つている厚い透明なプラスチック板は汚れがひどくて中を見ることができなかった。この下に水洗トイレの名残があるのだろう。

|

| 四角い部分が水洗トイレの名残なのか。 |

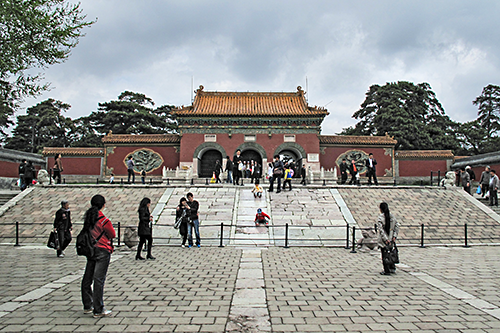

珍しい清時代のトイレ跡「昭稜御厠」を後にして、石碑坊の奥の階段を上ると昭稜の入り口「正紅門」の前だ。

|

| 正紅門。 |

|

2011年5月:瀋陽 II

2011年5月:瀋陽 II