2011年5月:瀋陽 II

2011年5月:瀋陽 II

5月6日┃5月7日┃地図

張氏帥府博物館│博物館(中院)│博物館(東院)│清真美食街│●博物館全景

【5月6日(金)】張氏師府博物館(中院)

●張氏帥府博物館全体の配置は「博物館全景」を参考にしてください。

小さな通用門を入ると直ぐ左手に中院の正門がある。中院は中央に庭を構え周囲を建物で囲った四合院造りを三棟連ねた三進四合院という造りになっている。張作霖、張学良が家族とともに暮らし政務を執った場所だ。

|

| ずっしりした三進四合院の正門。 |

正門を正面から見ると軒下の桁が綺麗に彩色されている。

|

|

| 正門。 |

正面入り口の扉がたいそう立派。左右に別の武人が描かれている。扉の周囲に説明がなかったが、赤ら顔と黒い顔は誰と誰だろう。赤ら顔が関羽で黒い顔が張飛かな。

|

| 多分、関羽。 |

|

| 多分、張飛。 |

正門を入ると一進院の中庭だ。周囲の建物と壁が灰色なので質素な印象を受ける。

|

| 一進院の中庭と二進院への入り口「垂花儀門」。 |

垂花儀門の左側に展示されている黒い馬車は張家の子供たちを学校へ送迎する通学専用馬車。

|

| 通学用の専用馬車。 |

馬車の左側が「承啓所」。

張氏帥府の受付にあたる建物で文官と武官の受付員が常駐していた。張元帥を訪問した文官・武官は直ぐに面会できたわけではなく、先ずこの承啓所で面会を申請しなければならず、受付員の案内が無ければ中に入ることはゆるされなかった。

|

| 承啓所。 |

承啓所の内部は当時の様子を人形で再現してある。

|

|

| 人形で再現された承啓所内部。 |

張氏帥府博物館内はあちらこちらに撮影禁止の表示があり、場所によっては職員が立っている所もある。そんな場所でもストロボを発光させて撮影する旅行者が絶えないが、職員は全くの無反応。事実上、撮影可の状態だった。もちろん当方に文句はない。

承啓所の向かい側は「内帳房」。

ここで一人の上司と数人のスタッフが張氏帥府と張氏の家族の財務管理を行っていた。

|

| 内帳房。 |

内帳房の内部も蝋人形で当時の様子が再現されている。

|

| 内帳房のマネージャー? |

|

|

| 仮払いか経費の精算か? |

「垂花儀門」を正面から見ると、軒下の彩色透かし彫りが周囲の灰一色の中で一際鮮やかだ。重要な客や外国の使節が来た時に張作霖がこの門の前で儀典を行ったことから儀門(礼典門)の名がついた。

|

|

| 「垂花儀門」と透かし彫り。 |

誰の手によるものなのか「宏開塞外」の扁額が垂花儀門に架かっている。「辺境を広く開く」ほどの意味になるのだろうか、満州を駆けた張作霖の理想なのかもしれない。

扁額の下に並んでいる「福禄禎祥」は「幸福・財運・吉兆・繁栄」を意味するめでたい文字。

|

| 宏開塞外の扁額。 |

垂花儀門をくぐると二進院。張作霖が1916年から1922年の6年間、私邸兼官邸として使用していた所だ。

|

|

| 執務室があった建物。 |

入り口上に掛けられた二枚の扁額。手前の「望重長城」は「もう一度万里の長城を眺める」 、奧の「桑梓功臣」は「故郷の功労者」になるが、現中国で張作霖の評価が好いのは張学良をはじめとする息子達の、その後の国政に対する実績によるものだろう。

|

| 入り口に掛かる二枚の扁額。 |

建物の東部分には張作霖の執務室と寝室、西部分には書斎と会議室がある。中央は女性家族達が暮らす三進院に出られる中央廊下になっている。

|

| 執務中の張作霖。 |

|

| 会議室。 |

二進院の東と西には秘書室棟が建っており、ここで秘書とスタッフが張作霖のために草稿を起こしたり、日常業務を行ったりしていた。

|

| 東側の秘書室棟。 |

西側の秘書室棟は内部を取り壊し工事中だった。

|

| 取り壊し中の西側秘書室内。 |

張作霖の執務室の前を通って三進院に進む。

三進院の西側には張学良と于鳳至および彼らの子供たちが1916年から1922年まで暮らしていた居住棟が建っている。居住棟の北部分は寝室、南部分が書斎。

張学良は1915年に于鳳至と結婚し娘の闾瑛と三人の息子、闾珣、闾玗、闾琪を設けている。

|

| 張学良とその家族の居住棟(三進院西側)。 |

|

| 書斎。 |

|

| クローゼット。 |

|

| 寝室。 |

三進院の東側、張学良一家の居室棟の真向かいには張作霖の第四夫人の許澍杨とその子供たちの居住棟がある。許夫人は1906年に張作霖に嫁ぎ二人の息子、学曽、学思および二人の娘、懐瞳と懐曦を設けている。

|

| 許夫人とその子女の居住棟(三進院東側)。 |

許夫人の居住棟内は清朝末期から満州国建国、国民党や共産党の台頭、抗日闘争と目まぐるしく変わる時代を背景に活躍した張作霖・張学良に関する資料の展示室になっていた。

|

| 展示の様子。 |

展示室の片隅には1936年4月9日に膚施(現・延安)のカトリック教会堂で張学良と周恩来が、国共内戦を停戦させ抗日共闘のための秘密会談をもった時の模様が再現されている。

|

| 張学良(左)と周恩来。 |

|

|

半紙に書かれた張学良最後の署名が展示されていた。 |

三進院の正面(北側)は張作霖の第二夫人と第三婦人の居室棟が建っている。

東部分は張作霖の第二婦人・廬寿萱とその子女達の住居。廬夫人は1900年に張作霖に嫁いで懐英と懐鄕の二人の娘を設け た。

西部分は第三婦人の戴憲玉の居室。戴夫人は1906年張作霖に嫁いだが子供はなく、その後剃髪して出家し尼僧になっている。

|

|

三進院北側の居住棟。 |

第二・第三夫人の居室棟内も許夫人の居住棟に続いて、張作霖や張学良の活動に関する資料の展示室になっている。

|

| 第二・第三夫人の居室内展示室。 |

1909年、奉天(現・瀋陽)巡回防衛隊長に任命された時の張作霖(34歳)と張学良の母親・趙春桂の写真が飾ってあった。張作霖は小柄だがハンサム。張学良の母親(趙春桂)については詳しいことが分かっていないらしいが、張学良が11歳の時に亡くなったようである。

|

| 張作霖と趙春桂。 |

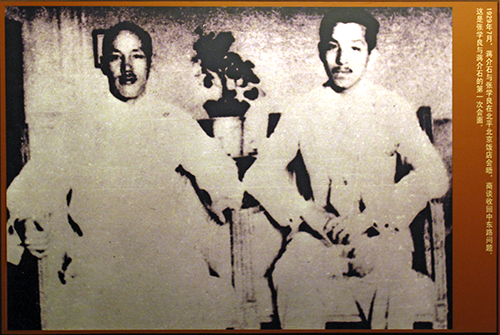

蒋介石と張学良の写真も初めて見る写真。

パネルの右端に「1929年7月、蒋介石与張学良在北平北京飯店会晤、商談中東路問題。 這是張学良与蒋介石的第一次会面」と説明してある。

その意味は「1929年7月、蒋介石と張学良は北平(現在の北京)の北京飯店で会談し、中東鉄道問題について協議した。これは張学良と蒋介石の初めての会見であった。」

|

| 蒋介石(左)と張学良。 |

入館者のスキマを縫って新人らしい職員が展示パネルを見ながら暗唱している説明を繰り返している。時々手にしたテキストに目を落として、次のパネルへと移動する。目があったら照れくさそうにニヤリ。説明員がいるということは時期によっては大勢の入館者がいるのだろう。

|

|

説明の練習をする新人らしい職員。 |

三進院奧の東側通路から東院に出る。