2008年8月:北京・天津

2008年8月:北京・天津

8月23日┃8月24日┃8月25日┃8月26日┃8月27日┃地図

前門大街┃九門小吃

【8月26日(水)】前門大街

8時半起床。

11時頃になって地下鉄で西単の書店に資料を漁りに出かける。

|

| 東興隆街 (Dongxinglong Jie) から崇文門街大街方向を見る。 |

崇文門外大街の手前を左に入ると新世界新怡家園というマンション群があり、その真向かいが勤務先の指定ホテル北京新世界万怡酒店 (New World Courtyard Beijing) だ。

|

| 東興隆街から新世界新怡家園に入る。 |

崇文門菜市場前と崇文門外大街の間の舗道が整理されてスッカリきれいになっている。

2006年には路上で物を売る人がたくさんいた。

2007年になるとこれらの人達は規制されていなくなったが未だ自転車置き場があった。今は北京オリンピックのために自転車置き場も撤去したんだろう。

|

| キレイになった崇文門菜市場前から崇文門駅方面を見る。 |

今年2月に来たときには無かったのに今回は鉄道や地下鉄に乗る度に荷物チェックがあってとても煩わしい。天津に行く新幹線を利用するときも、天津で地下鉄を利用するときもそうだった。

北京では地下鉄をよく利用するが、利用したどの駅にも必ず荷物検査機が置いてあり検査員(警察官?)が張り付いていた。荷物検査機と検査員は全ての地下鉄の駅に配置され、6月29日から始まった手荷物検査は9月20日まで実施されるという。

崇文門駅で手荷物を荷物検査機に通してから切符を買う。

|

| 崇文門駅の荷物検査機と検査員。 |

今年の初めまであった切符売り場(出札口)は無く、替わりに自動券売機が並ぶ。

券売機のディスプレイはタッチパネルになっている。キップ購入手順は以下のとおり。

1.目的の駅がある地下鉄の線名ボタンにタッチする。

2.ディスプレイの表示が変わって選んだ線の駅名が表示されるので目的の駅を選ぶ。

3.料金が表示されるのでコインを投入し確認ボタンに触れると切符が出てくる。

|

| 最新式の券売機。 |

地下鉄の切符は2003年頃は3元の紙切れ切符だった。

|

| 2003年頃の切符。 |

2007年暮れには2元のカラー印刷切符に変わっていた。

|

2007年頃の切符。 |

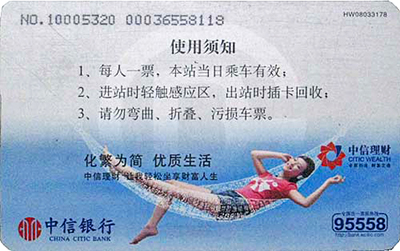

そして今回は磁気カードの切符が出てきた。

|

|

今回は磁気カードの切符。 |

電車に乗るとドアの横に地下鉄路線図が張ってあった。

この路線図によると1号線、2号線、5号線、8号線、10号線、13号線、八通線、機場快速線の八線が運行している。

|

| 地下鉄車輌内に貼ってあった路線図。 |

ドア上の運行ガイドも紙に印刷された物から赤灯と青灯で駅を表示する分かりやすいものに変わった。

|

| 分かりやすくなった2号線の運行案内。 |

復興門駅で1号線に乗り換える。

来る度に混み合っている駅だが昼前という時間帯だからかだろうか人が少ない。

|

| 復興門駅のエアコンダクトも改装されたみたいだ。 |

復興門駅から東に一つ目の駅が西単駅。

ホームを歩いていたら反対車線に新型の車両がいたので慌ててシャッターを切った。

|

| 西単駅を出発する最新車輌。 |

西単の「北京図書大廈」の店内は相変わらず大勢の客でごった返している。

幼年、少年、青年、壮年、老年とあらゆる世代の男女が本を手にとって床に座り込んだでいたり、メモを片手に調べ物をしたりとさながら図書館のようだ。

書店内は撮影が禁じられているので写真が無いのだが、男性も女性も、老人も幼児も書架に群がるさまは日本の大型書店でも見ることができない光景だ。

何台も並んでいるレジの前に長い列ができている光景は日本では想像できないだろう。

|

| 西単の「北京図書大廈」。 |

捜しものの資料を見つけたので「北京図書大廈」を出て、前面に行くため再び地下鉄西単駅へ。

エスカレーターで地下鉄乗り場に降りてゆく時に階段横に設置されたリフトで車椅子利用者が上ってくるのに出会った。

このリフトもオリンピック、パラリンピック開催に合わせて準備された物だ。

そういえば時々街中で車椅子を利用している人に出会ったが、李さんの話によれば北京オリンピック、パラリンピックをきっかけにして外に出る車椅子利用者が目に見えて増えているそうだ。

|

| 職員に付き添われてリフトを利用する車椅子氏。 |

改修工事が続いていた前門大街は2006年の頃とはすっかり様子が変わっている。

昨年暮れには未だ工事中で高いフェンスに囲まれていたが、それも姿を現し大規模な琉璃厰のようになっている。街並みは今から100年ほど前の清朝末期の街並みを再現したものらしい。

復元される以前の「正陽橋 (Zhengangqiao) 」は交通の邪魔にならないため「牌楼」の6本の柱のうち4本が地面に届かず宙に浮いた形だったが、復元されたものは清時代の五牌楼の様式「5つの出入り口、6本の柱、5つの楼」に基づいて再建されている。

|

| 伝統的な形で復元された五牌楼「正陽橋」。 |

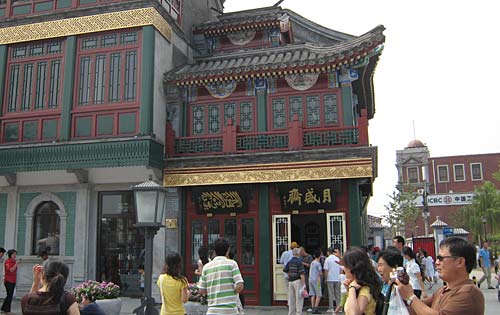

東西の両側に南北に伸びる再現された前門大街の店舗は未だ殆どが営業していないが、その中でも写真館の「大北照相館 (Dabei Zhaoxiangguan) 」、五香牛肉の「月盛齋 (Yuechengji) 」、北京ダックの「全聚徳 (Quanjude) 」、飲茶の「都一処 (Douyichu) 」などの老舗は既に営業を始めており店の前には長い行列ができていた。

|

| 京劇メーキャップを体験できる写真館「大北照相館」。 |

|

| 五香牛肉で有名な「月盛齋」。 |

|

| 北京ダックの「全聚徳」。地壇公園前の店に行ったことがあったな。 |

「都一処」の飲茶で昼食をと思ったらとんでもない、2時間待ちのようなので諦めた。

|

| 特に焼売が有名な「都一処」。 |

山西省出身の王瑞福によって「王記酒舗」という店名で乾隆3(1738)年に創業した「都一処」だがその店名にはいわれがある。

乾隆17(1752)年、お忍びで旅に出た乾隆帝が旧暦の大晦日も遅い時間に北京に戻り前門を通りかかった。大晦日ということもあって殆どの店は閉まっており、その中で王瑞福の店だけが開いていた。

乾隆帝一行3人は未だ開いていた王瑞福の店に入り飲食後、店名を問うと「名前はありません」という王瑞福の返事。「こんな時間まで営業しているのは北京でもここだけだろう。以後『都一処』と呼ぼう。」と言って帰って行った。

数日後「都一処」と書かれた扁額を持った乾隆帝のお使いがやってきて、「この扁額は乾隆帝自らが筆を取られたものだ。大晦日の夜ここへ来た3人連れの客の中で主の姿をしていたのが乾隆帝であられる。」と王瑞福に告げたという。

以降「王記酒舗」を改めて「都一処」と名乗るようになった。

この謂われを説明するブロンズ像が店の前に立っている。

|

| 店名の謂われを説明しているブロンズ像。 |

前門大街の路面は灰色と白の石畳で舗装されている。両側の建物のファサードは復刻されたもののように見える。

|

| 復刻された建物のファサード。 |

中央の白い石畳の両側に今はカバーが施されているレールがあり、そこを1958年に運行が停止され今回復活した「当当車 (Dangdangche/ちんちん電車)」が走る。

|

| 前門大街の南から北を見ると「五牌楼」の先に「箭楼」が見える。 |

|

| 前門大街外れで待機している「当当車」。 |

昼食を「都一処」の飲茶でと思っていたがあまりの混みよう、仕方なくタクシーで西海の九門小吃へ行くことにした。