2022年3月:佐渡島

2022年3月:佐渡島

3月3日┃3月4日┃3月5日┃地図

朝食・千石船・民族博│宿根木・称光寺│七右ェ門・しまふうみ│金山・選鉱場│夕食

【3月4日(金)晴】宿根木・称光寺

小木民族博物館から道なりに 400 メートルほど南に下ると古民家が密集して建つ宿根木の前にでる。

|

| 宿根木の入り口。 |

宿根木は中世の頃から廻船業者が移住してきた地で、当時は佐渡の三分の一の富を集めたと言われるほど栄えた。村には船大工をはじめとする造船技術者が多数移住してきて、千石船産業の基地として整備されていった。

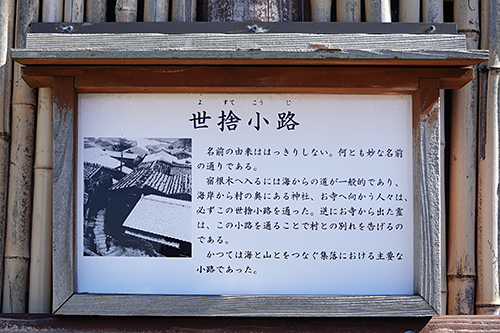

説明板が掲げられている「世捨小路」から奥を目指す。

|

|

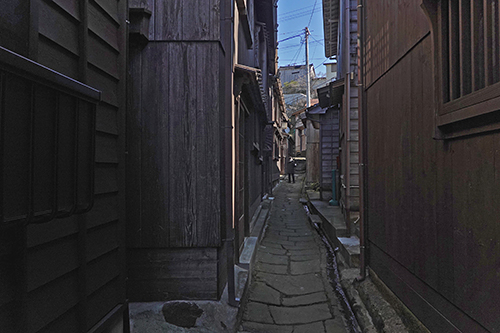

世捨小路 名前の由来ははっきりしない。なんとも妙な名前の通りである。 宿根木へ入るには海からの道が一般的であり、海岸から村の奥にある神社、お寺へ向かう人々は、必ずこの世捨小路を通った。逆にお寺から出た霊は、この小路を通ることで村との別れを告げるのである。 かつては海と山を繋ぐ集落における重要な主要な工事であった。 |

|

| 歪んだ石畳の世捨て工事。 |

世捨小路を抜けると蘭学の他、医学、天文地理学を極め、鎖国政政策下において世界に目を向け数多くの地図を残した「柴田収蔵の生家」前に出る。柴田収蔵(文政3年-安政6年/1820-1859)は江戸末期に初めて「日本海」と標記した世界地図「新訂坤輿略全図」を作成している。

|

| 柴田収蔵の生家。 |

柴田収蔵の生家前の路地を入って行くと右手に「清九郎」が見えてくる。

清九郎は江戸後期から明治にかけて財を成した廻船主の邸宅。建築材料・建築技術共に当時の宿根木集落内で最高水準を誇った家屋。

宿根木に立つ家の外壁は船板を縦に再利用しており、独特の外観を見せている。

|

| 清九郎。 |

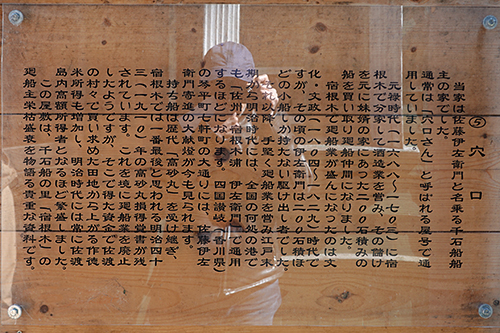

清九郎の左隣には格子戸をしつらえた門とその奥に庭が見える。「穴口」だ。

|

| 穴口の門。 |

門の手前に掲げられた案内板にこの家の由来が語られている。

|

⑤ 穴口 当家は佐藤伊左衛門と名乗る千石船船主の家でした。 通常は「穴口さん」と呼ばれる屋号で通用していました。 元禄時代(1688- 1703)に宿根木で分家して酒造業を営み、その儲けを元に妹婿の家にあった二百石積みの船を買い取り廻船仲間になりました。 宿根木で廻船業が盛んになったのは文化・文政(1804-1829)時代ですが、その頃の伊左衛門は二百石ほどの小船しか持たない駆け出し者でした。 それ以降、手堅く廻船業を営み江戸末期から明治時代には、全国の何処の港でも「左州 宿根木浦 伊左衛門」で通用するほどになります。四国讃岐(香川県)の琴平町七軒町の大通りには佐藤伊左衛門寄進の大献灯が今も見られます。 持ち船は歴代「高砂丸」を受け継ぎ、宿根木では一番最後と思われる明治 43(1910)年の高砂丸損得覚書が残されています。これを境に廻船業を廃止したようですが、そこで得た資金で佐渡の村々で買い求めた田地から上がる作得米所得も増加し、明治時代には常に佐渡島内高額所得者となるほど繁盛しました。 この屋敷は、千石船の里「宿根木」の廻船主栄枯盛衰を物語る貴重な資料です。。 |

門内は越前三国港の辺りから千石船で運んできた笏谷石(しゃくたにいし)敷かれた庭で、自由に入ることができるが奥の屋敷は非公開。

|

| 笏谷石が敷かれた庭と屋敷(右側)。 |

案内板は掲げられていないがピロティを持った家は珍しい。この家は今も利用されている気配がする。

|

| ピロティのある家。 |

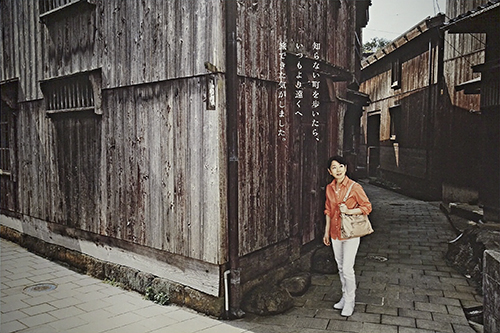

用水路に掛かる石橋を渡ると宿根木を有名にした JR の観光促進ポスターの撮影地「三角屋」の前に出る。

|

| 三角屋。 |

弘化三(1846)年の水害後に羽茂大橋付近から移築されるる時に、敷地に合わせて三角形に切り詰められて建てられたという三角屋。

|

| 「三角屋」のこの角度が JR のポスターになっている。 |

|

| 宿根木ブームの火付け役になった JR のポスター(モデルは吉永小百合)。 |

|

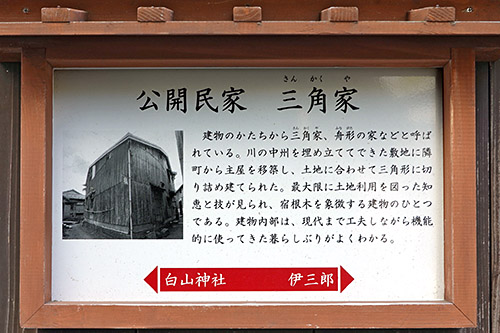

公開民家 三角屋 建物のかたちから三角屋、舟形の家などと呼ばれている。川の中州を埋め立ててでき た敷地に隣町から住居を移築し、土地に合わせて三角形に切り詰めて建てられた。最大限に土地利用を図った知恵と技が見られ、宿根木を象徴する建物のひとつである。建物内部は、現代まで工夫しながら機能的に使ってきた暮らしぶりがよくわかる。 |

宿根木の奥の開けたところに建つのは白山神社。千石船の「白山丸」はこの神社の名前に由来する。

|

| 白山神社。 |

三角屋の角まで戻り路地を右に入る。

|

| 三角屋の角を右に進む。 |

路地を出たところ、用水路の右側一番奥に建つのが「伊三郎」。

軒下の飾り彫りで知られる伊三郎は一日一組限定の素泊まりだが、自炊設備を整えた宿泊施設とし開放されている。明治 25(1892)年築の千石船船頭の家をそのまま利用している。

|

| 伊三郎。 |

|

| 伊三郎軒下の飾り彫り。 |

宿根木の一番奥に建つのが三崎道場と呼ばれ、佐渡時宗最古の寺と伝わる「称光寺」。

開山は遊行上人二世・他阿真教。貞和5(1349)年、佐渡最初の時宗寺院として開かれ、遊行上人七世・他阿託何が本堂を建立したと伝わる。文和4(1355)年、遊行上人八世・他阿渡船は越後国府中(直江津)からこの地に来て道場を設けたという。大正12(1921)年12月に失火し、14 年に本堂が再建されている。

1717 年の棟札が残る山門は宿根木で最も古い建築物で、古くから渡海弁財天を安置し、水難除けの守護神、技芸上達の福神として信仰されている。馬堀法眼喜孝画伯が「渡海弁財天」を寄進。宿根木出身で幕末の蘭学者・柴田収蔵の墓がある。

|

| 1717 年の棟札が残る山門。 |

|

| 称光寺本堂。 |