【7月31日(水)晴】さざえ堂

宿泊した部屋はタワー館の15階、起床して大きな窓のカーテンを開けるとその見晴らしは期待以上。

|

| 部屋からの眺望。 |

早速の朝風呂は昨夜の「棚雲の湯」の隣にある「宙(そら)の湯」。

|

| 宙(そら)の湯の露天風呂(写真は同館公式サイトより)。 |

朝風呂後の朝食は昨夜と同じレストラン「あがらんしょ」のビュッフェで、目移りがするほど種類豊富だった。

ホテルをチェックアウトして最初に向かったのは飯盛山・厳島(いつくしま)神社。

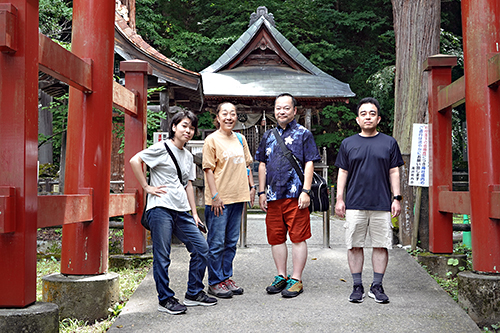

|

| 厳島神社鳥居の下で(愛夏、美香、正浩くん、渉)。 |

厳島神社の社殿は左右の杉の巨木に守られるように建っている。

|

| 社殿と左右の杉の木。 |

社殿前の掲示には次のようにある。( )内は補足。

| 當社は宗像三女神の一にして古くから人々の信仰が厚かった。主神は市杵島姫命である。 会津の領主芦名(蘆名)直盛公(1323–1391)の時代、石塚、石部、堂塚の三家によって社殿が建てられたるものとして時は永徳年間(1381–1384)のことである。降って元禄十三(1700)年には会津藩主松平正容公はご神像及び土地を寄進され、明治の初期に厳島神社と改めたこの山を飯盛山と呼ぶ。別名の辯天山は、この神社にあやかるものである。 |

嚴島神社の左側の池は猪苗代湖の水を会津盆地に引く用水堰「戸の口堰」。池の奥に見える穴は「戸の口堰洞穴」で猪苗代湖に続いている。

|

| 用水堰の奥に見える戸の口堰洞穴。 |

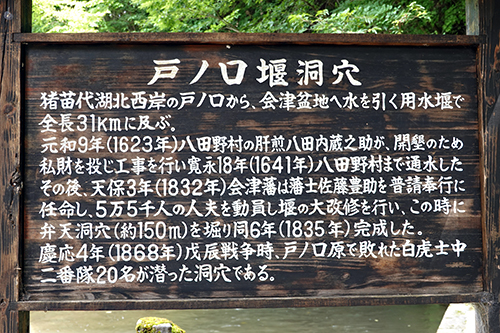

堰の説明をしている掲示板には白虎隊がこの洞穴を潜ったとある。慶応4(1868)年、戊辰戦争の戸ノ口原の戦いで新政府軍に敗れた白虎隊士20名が、鶴ヶ城に戻るため水に浸りながらこの洞穴くぐり抜け、その後、飯盛山で自刃している。

|

| 堰の説明掲示。 |

戸ノ口堰の水は農業用水の他に生活用水や防火用水、発電等々幅広く利用されているそうだ。

|

| 会津市内に向かう用水路。 |

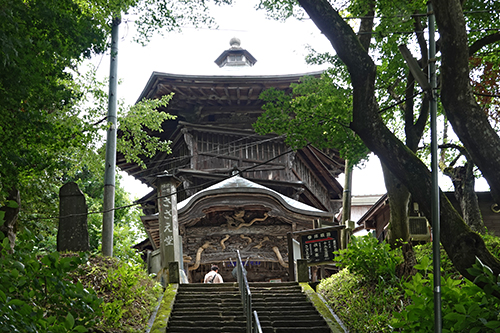

嚴島神社右手にある急な石段の上に見えるのが「会津さざえ堂」。

|

| 石段とさざえ堂。 |

|

| 石段の下に戸の口堰の用水路が見える。 |

会津さざえ堂は寛政8(1796)年に建てられた六角三層のお堂。正式名称は「円通三匝堂(えんつうさんそうどう)」といい、当時の正宗寺住職、郁堂(いくどう)の考案によるという。

|

| さざえ堂正面。 |

正面から中に入ると床が螺旋状に右回りの上りになっている。

|

| 右回りの螺旋スロープ。 |

スロープを上り切ると最上部で太鼓橋状になっており、天井には千社札が貼られている。

|

| スロープを上り切ると太鼓橋になっている。 |

|

| 天井の千社札。 |

太鼓橋から先は左回りの下りスロープになる。

|

| 左回りの下りスロープ。 |

上りと下りの螺旋スロープは全く別の通路で、上下二重構造になっており参拝者がお互いにすれ違うことはない。かつてはスロープに沿って西国三十三観音像が安置されており、このお堂を巡ることで三十三観音参りができるようになっていたという。

世界にも珍しい建築様式を採用したことで建築史上その特異な存在が認められ、1996(平成8)年に国重要文化財に指定されまている。

|

| さざえ堂全景。 |

「さざえ堂」境内には十七世紀後半に会津藩三代藩主・松平正容が弁財天像を主神として建立した「宇賀神堂」があり、戊辰戦争の折に飯盛山で自刃した白虎隊士十九人の霊像が安置されている。

|

| 宇賀神堂。 |

宇賀神堂の前に建つ小さな金属製の塔は白虎隊士の霊を慰める供養車で、滑車のような車を回すとキーキーと鳴る。この音が冥土に届いて白虎隊士の慰霊を慰めると傍の説明板に書かれている。

|

| 金属製の供養車。 |

飯盛山を降りて会津の郷土玩具「赤べこ」テンコ盛りの「アカベコランド」を覗いて土産物を物色。

|

| アカベコランド。 |

赤べこを堪能してランチへ。

2024年7月:会津若松

2024年7月:会津若松