|

【4月25日(土)晴れ】羽黒古墳群と板碑塔婆堂

吉高の大桜の手前のT字路を右折、左手は黒い杉木立に塞がれる。

|

| 左側を杉林が塞ぐ道を往く。 |

|

| 黒い杉林。 |

道なりに左に大きく曲がると直ぐに下りながら左への分岐路があるので、そちらには入らず直進。

ゆるい上りの道幅は少し広くなり左右は相変わらず黒い木々に塞がれ、たまに竹藪が現れる。

道が開けて明るいところに出ると、右の木陰に未だ新しい小さな祠が建っている。祠には庚申塚が二基収められていた。

|

| 右が庚申塚を収めた祠。 |

祠の先に広がる小さな畑の真ん中に盛り上がりが見える。

この界隈に幾つか残る羽黒古墳群の一つで、この古墳にはそれ以上の名前は付いていないようだ。

|

| 中央の盛り上がりが古墳。 |

近づくと古墳のテッペンには高さ1メートルほどの石塚が据えられているのが見える。

古墳の裏側に回り込むと、石塚だと思ったのは仏像が彫り出された石仏だった。

|

| 古墳上の〆縄と石仏。 |

仏像の左側に「元禄拾三歳八月弐三日」と刻んであるのが読み取れる。元禄13年なら1700年、320年前のものか。

ここは嘗て印旛沼畔の高台だったと思われる所で東の林の間から1キロメートルほど先の印旛沼が覗いている。

|

| 西を向く仏像。 |

古墳から少し走ると、道は右に向かって暗い穴倉に落ちるように急な下りになる。

その下り口に、ウッカリしていると通り過ぎてしまいそうな道が奥に向かって延びているので穴倉に向かわずにこの左の道に入いる。

|

| 右に下らずに左へ。 |

周囲の空気は更に山深くなり、枯れ草に覆われた道の両際から生える杉木立で信州の林道を思い起こす。

杉木立から洩れる陽射しで斑に光る枯れ葉の小径をゆっくり進んで往く。

|

| 信州の林道を思わせる道が好い。 |

木立に隠れた緩いカーブを曲がると区画整理された墓地「刈叉墓苑」の前に出る。

|

| 刈叉墓苑。 |

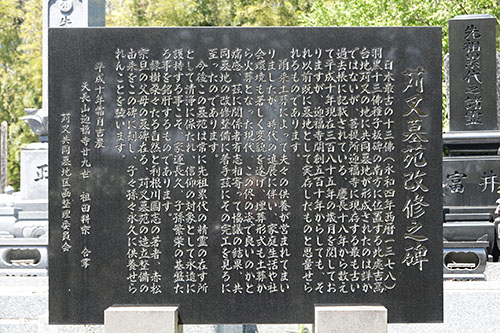

墓苑の中央に立てられた黒御影石の「刈叉墓苑改修之碑」に、この墓地の由来が刻まれている。苅叉墓苑改修之碑によれば、この墓地は2020年の今日で407年が経過していることになる。

|

苅 叉 墓 苑 改 修 之 碑

日本最古の十三佛(永和四年西暦一三七八)羽黒十三佛種子板碑の南方に位置する此處吉高台地苅叉の地に共同墓地が形成されたのは詳らかではないが、菩提所迎福寺に現存する最も古い過去帳に記載されている、慶長十八年から数えて平成十年現在三百八十五年の歳月を閲しておりますが、迎福寺開創五百十年からしても、それ以前既に墓地として実存したものと思量せられるものであります。

(以下略)

平成十年霜月吉晨

天長山迎福寺廿九世 祖田耕宗 合掌

苅叉共同墓地区画整理委員会。 |

|

墓苑の裏にも古墳と思われる土盛りが残っているが、これも羽黒古墳群の一つなのだろう。

|

| 羽黒古墳群の一つか。 |

墓苑南西の外れ、林に続く際にも小木に覆われた土盛りが見えるが、これも羽黒古墳群の一基だと思われる。

|

| 林に飲み込まれてしまいそうな古墳。 |

区画整理された新しい墓苑の真向かいに一列に並ぶ墓標は、墓守が絶えてしまった墓標だろう。

|

| 墓苑に対峙するように並ぶ墓標群。 |

この辺りは場所が良いのか羽黒古墳群や苅叉墓苑以外にも、古い墓地が木立の中に埋もれるように何カ所も残っている。

|

| 右側の木々の間に印旛沼が覗き見える。 |

|

| 道路を見下ろす所に並ぶ墓標。 |

刈叉墓苑から100メートルほど進むと、道は再び黒い森の中に入りT字路にぶつかるので右折。

|

| このT字路を右に。 |

道はさらに暗くなり、急な下りになっていて先が見えない。

落ち葉に覆われた道が急な下りになる手前でバイクを下り、左の山肌にできた下草の割れ目を辿って山肌を登る。

|

| 道とも思えない左の斜面を登る。 |

|

| 山の斜面に倒れそうな道祖神。 |

倒れそうな道祖神の先、木々が開けた緩い斜面に3メートル四方ほどの小さなお堂が建つ。苅叉墓苑改修之碑の冒頭に記されている羽黒十三佛種子板碑を収めたお堂だ。

|

| 羽黒十三佛種子板碑を収めた板石塔婆堂。 |

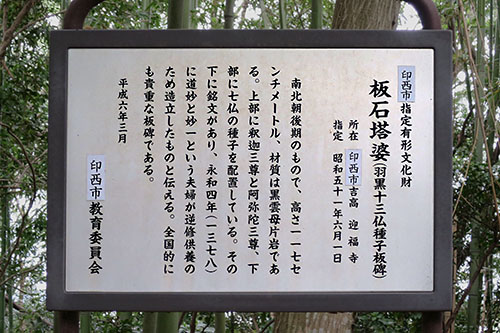

お堂の前に立っている説明板には板石塔婆とある。

|

印西市指定有形文化財

板石塔婆(羽黒十三仏種子板碑)

所在 印西市吉高 迎福寺

指定 昭和五十一年六月一日

南北朝後期のもので、高さ一一七センチメートル、材質は黒雲母片岩である。上部に釈迦三尊と阿弥陀三尊、下部に七仏の種子を配している。その下に銘文があり、永和四年(一三七八)に道妙と妙一という夫婦が逆修供養のために造立したものと伝える。全国的にも貴重な板碑である。

平成六年三月

印西市教育委員会

|

|

- 七仏(しちぶつ)

過去七仏のこと。釈迦仏までに登場した七人の仏陀のことをいう。 七人の仏陀とは毘婆尸仏(びばしぶつ)、尸棄仏(しきぶつ)、毘舎浮仏(びしゃふぶつ)、倶留孫仏(くるそんぶつ)、倶那含牟尼仏(くなごんむにぶつ)、迦葉仏(かしょうぶつ)、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)

- 種子(しゅじ)

仏の尊名を梵字一字で表して象徴としたもの。

- 逆修供養(ぎゃくしゅくよう)

年長者が死んだ若い者の冥福を祈ること。また、生存中に自身の仏事を行い冥福を祈ることも言う。

お堂の格子から中を覗くと、上から五色幕のような布が垂れ下がり、その奧に黒い板碑が祀ってあるのが見える。

この板碑が供えられたのが説明板によれば永和4(1378)年ということなので、2020年の今年で642年になる。

|

| 中央の黒い石が板碑。 |

|