|

【5月3日(水)雨】薦福寺(小雁塔)

地下鉄で鐘楼駅から南稠門駅へ。

南稠門駅から友誼西路を西へ。昨日は閉まっていた薦福寺へ。

雨のせいなのか、チケット売り場の前には誰もいない。

|

| 「小雁塔」の扁額がかかる薦福寺の山門。 |

切符売り場の窓口に立つと、パスポートを見せろみたいなことを言ったようなので、パスポートのコピーを提示すると入場券が差し出された。入口を入っても観光客の姿は数えるほどしか見えない。

薦福寺は唐の第四代皇帝・中宗(657 - 710)が父高宗を供養するために文明元(684)年に創建した寺。

高僧の義浄(635 - 713)がペルシャの商船でインドネシアやインドを回り、唐の証聖元(695)年に四百余りのサンスクリット語の経典を携えて帰国し、この薦福寺で翻訳作業を行っている。

|

| 山門を入って入場券チェック・ゲートへ。 |

入場券チェック・ゲートを入ると直ぐに二基の石碑を納めたレンガ造りの塔の前に出た。

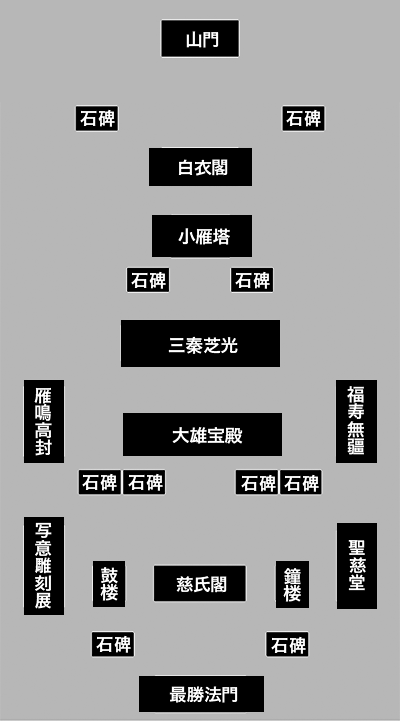

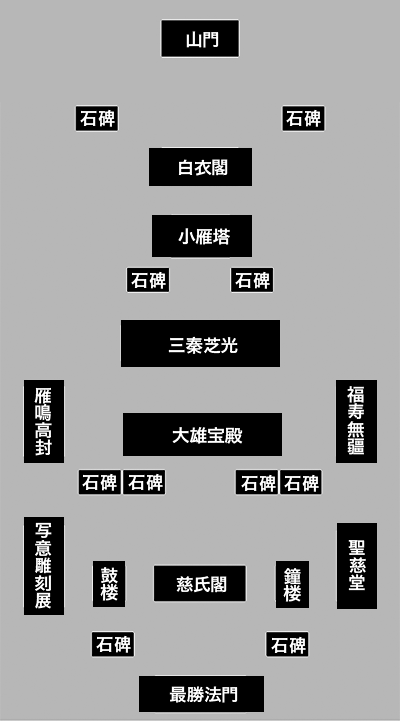

以下は自前の薦福寺境内配置図。

|

| 配置図の上が北。 |

ここでは実際に見て歩いた順とは逆に、寺社の正門は南側という謂れに従って、一番奥の最勝法門(南門)から入ったつもりで写真を並べる。

|

| 入場した門から一番遠い南門「最勝法門」。 |

最勝法門の前に二基の石碑塔が並んでいる。

|

| 最勝法門の前に建つ二基の石碑塔。 |

二基の石碑塔の間を進んで慈氏閣の前に出る。

重檐歇山式屋頂様式の两層高台式磚木建築。上閣には回廊がある。

|

| 慈氏閣。 |

|

| 慈氏閣の裏は蔓草に覆われている。 |

慈氏閣の左に鼓楼、右に鐘楼が並ぶ。

どちらもレンガと木造による重檐歇山式屋頂様式。

寺社の慣習で朝は鐘を夕は鼓を鳴らして僧侶たちに朝夕の読経・礼拝を促したそうだ。

|

| 鼓楼。 |

|

| 鐘楼。内部に鉄の鐘が下がっているという。 |

|

| 鐘楼の横に下がっている鐘は有料で突くことができる。 |

鼓楼の更に左手に「写意雕刻展」の額がかかる建物、土産物の木彫りを売っているようだ。

|

| 写意雕刻展。 |

鐘楼の更に右手が聖慈堂。

|

| 聖慈堂。 |

慈氏閣を抜けると四基の石碑塔が建っている。

|

| 四基の石碑塔。 |

四基の石碑塔の奥が清代に建てられた薦福寺の正殿「大雄宝殿」で、説明板によれば、ここに釈迦牟尼仏が祀られている。

|

| 大雄宝殿。 |

|

| 大雄宝殿内部。どれがご本尊の釈迦牟尼仏だったのか気づかなかった。 |

大雄宝殿の左側に並ぶようにして建っているのが雁鳴高封、右側に並ぶのが福寿無疆。

|

| 大雄宝殿左の雁鳴高封。 |

|

| 大雄宝殿右の福寿無疆。 |

大雄宝殿を出ると目の前に三秦芝光と小雁塔が重なっている。

|

| 三秦芝光と小雁塔。 |

小雁塔は大雁塔が建てられて半世紀後、唐の景龍元(707)年に創建された。正式な名称は薦福寺塔だが形や構造が大雁塔より小ぶりなことから小雁塔と呼ばれるようになった。

軒と軒の間が狭い造りは密櫓式と呼ばれ小雁塔の特徴となっている。

創建当初は十五層の塔だったが、地震で上部の二層が倒壊し十三層43メートルの塔となった。

|

| 小雁塔。 |

小雁塔の裏に回ると白衣閣の前に出る。これも两層高台式磚木建築で上閣には回廊がある。

|

| 白衣閣。 |

白衣閣の奥、二基の石碑塔の前で振り返ると木の間から小雁塔が頭をのぞかせている。

|

| 二基の石碑塔。 |

友誼西路側の入り口から入って薦福寺の一番奥、最勝法門西側の塀の向こうに編み笠を被せたような屋根が見える。西安博物院の屋根だ。

その塀に開いている通用門をくぐると西安博物院の正面に出た。

|

| 西側の塀に相手通用門と編み笠屋根の西安博物院。 |

|

2017年4月:西安

2017年4月:西安